东岳工厂事故暴露了供应链的潜在风险,也促使行业更加关注新材料替代方案的推进。

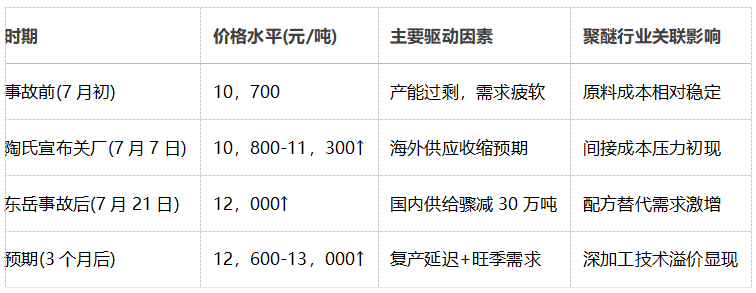

2025年7月20日13:50,山东东岳有机硅淄博工厂三期装置突发大火。尽管火势当天被扑灭且无人员伤亡,但这场事故吞噬了30万吨有机硅单体产能——相当于全国总产能的7.5%-10.4%,直接导致次日有机硅核心原料DMC价格从10700元/吨飙升至12000元/吨,单日涨幅达9%。

而就在短短8天前,全球化工巨头科思创位于德国多尔马根的聚醚装置,因受到变电站起火而宣布不可抗力。

01 蝴蝶效应,产业链的双重打击

东岳硅材的爆炸发生在全国“安全生产月”结束仅20天后,此前公司还高调举行了安全承诺活动。这场事故暴露了化工行业产能高度集中的系统性风险。

作为国内有机硅行业第二大企业,东岳占据12%的市场份额,其60万吨单体产能中一半在此次事故中停摆。更严峻的是,全球有机硅供应已在收缩通道中:7月7日陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂14.5万吨DMC产能。双重供给冲击下,国内有机硅DMC库存量低,鲁西化工、新安股份等企业集体封盘停报,市场看涨情绪浓厚。

对聚醚行业而言,东岳事件与科思创事件的叠加效应,带来了 “供应端承压与需求端变量” 的双重影响。一方面,科思创事故造成的全球聚醚供应趋紧,为国内企业带来了承接转移订单的机遇,尽管短期内完全弥补产能空缺存在挑战。另一方面,有机硅作为聚氨酯(聚醚下游产品)的一种重要改性剂,其供应受限可能促使聚氨酯生产企业在配方上做出适应性调整,例如优化性能指标(如耐候性)或探索其他替代材料方案。

02 传导链条,聚醚行业的三重压力测试

成本传导压力正在显现。有机硅DMC是生产硅树脂的核心原料,而硅树脂广泛应用于建筑外墙涂料。DMC价格暴涨9%,直接推高外墙涂料企业生产成本近一成。

供给缺口重构加速行业分化。科思创占全球聚醚产能15%的供应缺口引发订单转移,国内龙头企业迎来出口机遇。但东岳事故引发的有机硅短缺可能抑制建筑密封胶等领域对聚醚改性剂的需求。

政策安全阀正在收紧。东岳事故发生在国务院安委会对山东某农药企业爆炸事故挂牌督办的风口浪尖,预计将引发全国性安全整治加码。化工企业可能面临更频繁的停产检修,进一步压缩供应弹性。同时“反内卷”政策可能加速中小产能退出。

03 技术突围,产业链耦合的新机遇

危中有机,技术创新正在危机中加速。为平衡性能与成本,有机硅-聚氨酯复合材料成为突破口。硅-醚共聚物等材料兼具聚醚的柔韧性和有机硅的耐候性,在新能源电池密封、高端医疗器械等领域需求上升。

东岳硅材此前规划的20万吨/年有机硅下游深加工项目,正是瞄准高附加值领域。此次事故可能倒逼下游企业加速开发替代配方,推动聚醚深加工技术升级。全球产能重构创造出口机遇。海外产能收缩背景下,中国聚醚凭借成本优势迎来出口窗口期。2024年有机硅出口增速已达34%,聚醚行业有望复制这一路径。

这一机遇面临欧盟碳排放等技术壁垒的挑战,但也将推动国内企业提升绿色生产水平——2025年《有机硅行业规范条件》要求新建项目单位产品能耗≤1.2吨标煤/吨,进一步抬高行业门槛。

04 未来格局,危与机并存的新平衡

表:有机硅DMC价格趋势及影响因素分析

东岳事故对聚醚行业的影响呈现时间维度分化。短期来看(1-3个月),聚醚行业面临原料成本上升与下游需求波动的双重夹击。有机硅DMC若持续紧缺,预计价格还有5%-8%上行空间,进一步挤压下游利润。

中长期则可能加速三个关键转变:高端复合材料开发、产能全球化布局和产业链垂直整合。具备一体化优势的企业有望通过区域化产能调配和供应链优化提升抗风险能力。